-

報告:令和4年度6-7月「子育て応援連続講座」②

「令和4年度御坊市ファミリー・サポート・センター 子育て応援連続講座 6月、7月」報告の続きです。

【3日目】

◆親とこどもの発達と関係性支援①②【米澤好史氏】

・子どもをわかったつもりでいたが、自分の経験等から子どもを見ていたことに気づかされた。本当に子どもを理解するためには、自分自身の認知の特性や情緒の特性を理解することが必要であることを知った。

・愛着の形成のしかた、必要性について理解できました。ほめ方に注意しながらわが子とのコミュニケーションをとっていこうと思いました。

・子どもが育つ中で自己効力感を育てることが大切でそのため子どものほめ方のポイントを知ることできて良かったです。

【4日目】

◆こどもの看護【中井正美氏】

・自宅での対応や薬の飲ませ方など、すぐに実践できるものもあり、勉強になりました。

・鼻血ややけど、動物にかまれたり引っかかれたりした時の仕方について、今まで知らなかったことが知れて良かったです。

◆救急救命講習会 入門コース【鳥居利治氏】

・胸部圧迫とAED使用の流れの体験は非常に良かった。説明を聞くのとやってみるのとは全然ちがうと思いました。勉強になりました。

・乳幼児の救急救命について特に意識して自分自身が学んだことがなかったので、勉強になりました。

◆病気の症状と観察及び病院への受診【中井寛明氏】

・受診の目安をわかりやすく説明していただき、今後の育児にいかしていこうと思いました。これから、息子が事故を起こしやすい年齢になるので、自宅で誤嚥や転落を起こさないように注意したいと思いました。

・よく聞く熱性けいれんや水痘などの病気について、名前だけは知っていたけれど、詳しい症状なども知ることが出来て勉強になりました。

-

報告:令和4年度6-7月「子育て応援連絡講座」①

令和4年度6月11日から7月12日まで計6回にわたり、「令和4年度御坊市ファミリー・サポート・センター 子育て応援連続講座」を開催しました。今回はコロナのため、オンラインと会場で実施しました。

会場:御坊市福祉センター(5日目のみ御坊市中央公民館)

参加者の方々から感想をいただきましたので、写真とあわせてご報告いたします。

【1日目】

◆事業概要・安全に預かるために①【そらまめサポート】🌱参加された方の感想

・ファミリーサポート事業の意義がよく分かった。これからの保育環境に対応した先進的な取り組みであると感じた。

・病児、緊急対応ファミリーサポートセンター事業が興味深かったです。

北出病院が実施している病児保育等とのすみわけが理解できました。

病気の子どもを保護者の代わりに受診させる必要性は理解できますが、むずかしさも想像できます。

習い事などの送迎が多いのも理解できると思います。

・実際にスタッフとして活動するためには、知識と経験を積む必要があると感じた。安全、安心なサポートができるように勉強したい。

【二日目】

◆こどもの栄養と食生活【松崎博子氏】

🌱参加された方の感想

・現状は母乳で育てている状況であるが、今後離乳食へと進んでいくにあたり、進め方などとても勉強になりました。

・離乳食、病態別の調理例がわかりやすく実践したいと思いました。これから離乳食が本格的にはじまるので、食べる楽しみを伝えていければと思いました。

◆こどもの病気【津野 嘉伸氏】

・子供の病気について、今は病気をしていないが今後様々な症状が出てきたときにどのような可能性があり、また、その対応について勉強になりました。

・聞いたことのある病気だけじゃなく、全く知らない病気のことについても知ることができた。特効薬がなく、自然治癒を待つものも多く、驚いた。

急な熱などのアクシデントがあっても、落ち着いて対処したいと思う。

-

報告:令和4年度子育て応援講座「子どもの特性とサポート方法」(御坊)

9/8(木)に開催した、子育て応援講座のご報告

藍野大学医療保健学部作業療法学科講師の尾藤祥子先生を講師にお招きした講座のテーマは「子どもの特性とサポート方法」です。

子どもたちそれぞれの特性をとらえる視点、発達や不器用さが心配なお子さんへのサポート方法や関わり方について教えていただきました。

◎参加者の声◎

・実際、家で取り組めることがたくさんあるなと感じました。ルール作りでしっかり、見える化していこうと思いました。

・実践も含まれた講義だったので、わかりやすく楽しく受講できました。今は年齢に応じた学習机が提供されない学校が多いことに驚きました。参加してくださった皆さま、ありがとうございました。

-

報告:令和3年度1月子育て応援講座「子どもの笑顔と安全を守るために~ファミサポにおけるリスク管理を理解する~」(御坊)

1月28日(金)に開催した、子育て応援講座のご報告

和歌山大学経済学部 教授の金川めぐみ先生を講師にお招きした講座のテーマは、「子どもの笑顔と安全を守るために」。

ファミサポでのサポート時の、リスク管理について教えていただきました。

◆「ヒヤリハット」と「事故」の違い

◆前向きリスクコミュニケーションを目指そう

◆個人情報の取り扱い、どんなことを気をつけなきゃいけないの?などなど、思わず「なるほど〜、、」とうなってしまうような、とても分かりやすい内容でした。

参加者の声

•保育をする上で一番大切な事を改めて勉強させていただき、認識させていただきました。「前向きリスクコミュニケーション」頭では分かっているつもりでも、実際に行動に移していくことの大切さを実感しました。参加してくだった会員のみなさま、ありがとうございました。

-

報告:令和3年度11月‐12月「子育て応援連続講座」②

「令和4年度御坊市ファミリー・サポート・センター 子育て応援連続講座 11月、12月」の後半の報告です。

【4日目】

◆発達課題・自閉症スペクトラムについて【森下順子氏】

参加された方の感想

・よく聞く自閉症、実はあまり知らなかったんだなと思いました。その子の特性を知ること、その上で対応してあげられるようにというのが大事で、でもすごく難しいんだろうと思いました。もっと勉強したいと思いました。

◆救急救命講習会 入門コース【鳥居利治氏】

参加された方の感想

・見ているだけと、実際にやってみるのとでは全く違いました。ためらわず、いざという時のために、一度限りで終わらせず何度か講習を受けたいと思いました。

◆病気の症状と観察及び病院への受診【中井寛明氏】

参加された方の感想

・発熱など目で見て分かる症状だけでなく、その日の子どもの機嫌などにも気をつけながら対応しておくことが大切だと思った。中井先生のお話はとても分かりやすくて良かったです。

【5日目】

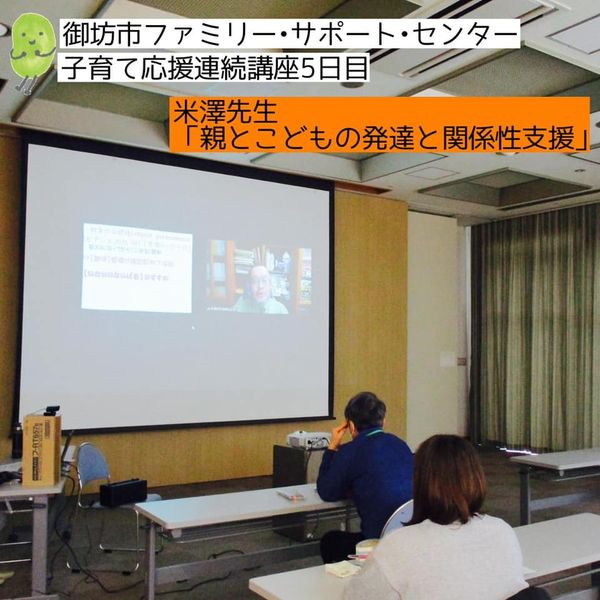

◆親とこどもの発達と関係性支援①②【米澤好史氏】

参加された方の感想

・愛着障害というのを初めて知りました。発達障害と似ていたり、誤診もしやすいということで気になりました。

・「わかる」のメカニズムがわかって本当にびっくりする内容でした。

・とても大事な子育ての仕方を教えてもらったように思いました。自分におきかえて、孫に対しても大人に対してもやはり良いことはやっていこうと思いました。

【6日目】

◆社会でこどもを育てるために【松本千賀子氏】・安全に預かるために②【そらまめサポート】

体験談のお話

私はファミサポの活動や、それ以外にも地域活動に参加しています。それは、「寝たきり老人」ではなく、「出たきり老人」になろうと思ったから。

ファミサポの活動は気を使うこともあるけれど、こどもの笑顔が見れたり、誰かに感謝されたり、それ以上に得られるものが大きいです。

-

報告:令和3年度11月‐12月「子育て応援連続講座」①

令和3年11月10日から12月15日まで計6回にわたり「令和3年度御坊市ファミリー・サポート・センター 子育て応援連続講座」を開催。今回はコロナのため、オンラインと会場で実施しました。 会場:日高町ふれあいセンター(2日目のみ日高町役場) 参加者の方々から感想をいただきましたので、写真とあわせてご報告していきます。

【1日目】

◆事業概要・安全に預かるために①【そらまめサポート】

参加された方の感想

・子育てを「自分達だけでするものじゃない」との言葉が胸に刺さりました。他者との関わりの中で学習していくことも大切だと知り、その通りだと思いました。また、利用者さんの子育て感をたいせつにしてサポートしていくということも知り、意識していきたいと思いました。

・出生率が下がっていく中で、子育てを支援していくことで社会の役に立てることができることと、地域で子育てすることを促す活動が大切だなと思いました。 ・不慮の事故が一番多く、少しの目の離したすきに起こることがほとんどなので、しっかりと起因を取り除くことが大切だと思いました。

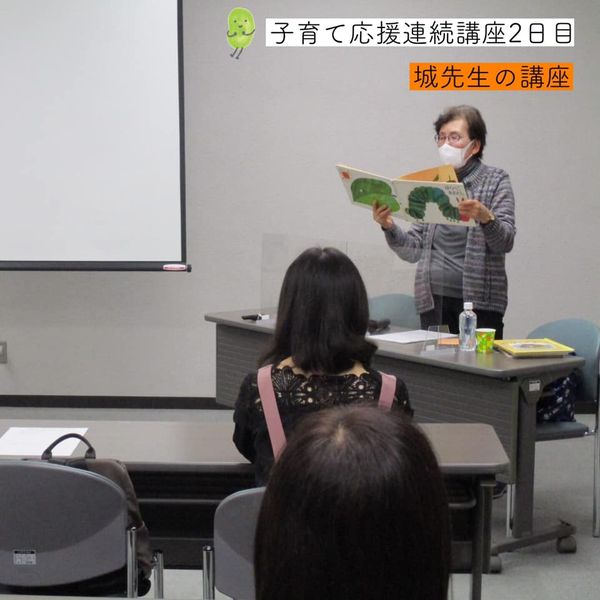

【2日目】

◆家庭での預かり保育・こどもと遊び【城皆子氏】

参加された方の感想

・子育て中、自分がいっぱいいっぱいで、いかに子どもの気持ちを考えていなかったのかと悔やむ講座内容でした。お母さんが心に余裕を持って子育てできるよう、これからはそらまめのような子育て支援が担う役割は大きいなと感じました。

・保育園でのエピソードなどとても面白く聞かせていただきました。絵本について余計に親がしゃべってしまっていましたが、こどもには必要ない事を知れてよかったです。

◆こどもの看護【内海みよ子氏】

参加された方の感想

・手洗いの体験が面白く勉強になりました。なかなか一人では専門的なことは勉強しづらいので、こうして機会を作ってもらえて本当によかったです。

・子どもの病気の症状や感染の仕方などが分かった。アレルギーに関しても色々種類があることなどは知っていたが、対応の仕方を見ることができてよかった。

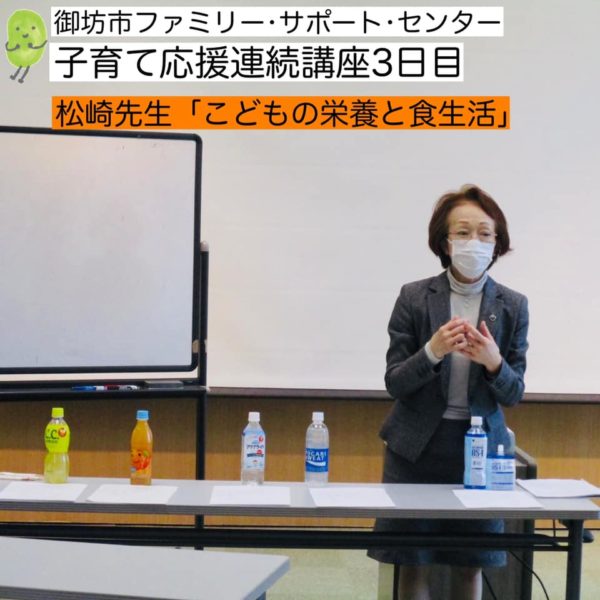

【3日目】

◆こどもの栄養と食生活【松崎博子氏】

参加された方の感想

・こどもの調子の悪いときの食事がどのような状態でどのようなものを与えてあげればいいのかが分かってとても参考になった。具体的な調理例や水分補給の仕方などもこれからの生活に活かしていきたいと思います。

・ジュースの糖分については、改めて多いなあ・・・と再確認。スポーツドリンクや経口補水液の目的によってしっかり選ぶことが大事だと実感しました。

◆こどもの病気【津野嘉伸氏】

参加された方の感想

・風邪の種類が400以上もあることにびっくりしました。夏にすごく流行したRSが、本来は冬だということ、色々と変化があるんだなと思いました。

・熱性けいれんについて初めて映像で見て、自分ならこのような状態のこどもを目の前にしたらすぐに救急車を呼んでしまうな・・・と思いました。観察することを教えていただき、今後活かしていきたいなと思います。

-

報告:令和3年度子育て応援講座「CSP幼児版の紹介」10月(御坊)

令和3年度10月子育て応援講座「CSP幼児版の紹介」のご報告

2021年10月14日(木)、財部会館で子育て応援講座「ボーイズタウン コモンセンスペアレンティング」紹介講座を開催しました。ーーー◆ボーイズタウン コモンセンスペアレンティングって何?コモンセンスペアレンティング(CSP)は、子どもに「してはだめ」ではなく、「こうするのよ」と教える方法を大人(親)が学ぶプログラム。アメリカ最大の児童福祉施設ボーイズタウンで開発されました。ーーー今回講師で来てくださったのは、ボーイズタウンCSP認定スーパーバイザーの松本阿弓氏。実際に保育現場でこのプログラムを活用・実践されているだけあって、体験談や失敗談も含めてとても分かりやすく楽しくお話ししてくだいました。講座の途中ではスキル練習と言って、参加者同士で実践してみる場面もあり、みなさん真摯に取り組まれておりました。ご参加いただいた方、ありがとうございました。◆参加者の声・久しぶりにこんなに座って話を聞きましたが、あっという間の2時間でした・とても興味深く伺いました。明日の子どもたちの明るい未来のためにがんばります!・自分が落ち着く方法、子どもが落ち着く方法を探ってみようと思いました

-

報告:令和3年8月子育て応援講座「子どもの特性とサポート方法」(御坊)

令和3年度:子育て応援講座のご報告

【子どもの特性とサポート方法】

◆講師:尾藤 祥子氏(藍野大学 医療保健学科 作業療法科 講師)◆日時: 2022年8月25日(水) 13:30~15:30

◆会場: 御坊市 中央公民館 3階大会議室(御坊市薗378番地1)今回講師としてお招きしたのは、藍野大学で作業療法を教えておられ、実際の学校現場でも、やりづらさを感じている子どもたちに向けた支援を行っている尾藤祥子先生。「作文を書くのが苦手」というお子さんのケースを例に、”その原因は何なのか?”を、とても具体的に分かりやすくお話してくださいました。姿勢は大丈夫か?問題があるならその姿勢が保てないのはなぜか?など、とても細やかな視点ではあるけれど、こんな支援なら私でも出来るかもと思わせてくれる内容でした。講座内では、先生自ら正しい姿勢を実演!大変参考になりました。【感想】

・姿勢の大切さ等を学べてよかったです。

・講座の内容も非常に参考になり、日々の疑問や子どもの成長に関する不安が解消できてよかったです。

・テンポよくお話しいただけて、実例も多く、身近に試すことができそうです。

-

報告:令和3年度6月‐7月「子育て応援連続講座」②

「令和3年度御坊市ファミリー・サポート・センター 子育て応援連続講座6月-7月」の後半の報告です!

会場:日高川町農村環境改善センター

【4日目】

◆こどもの栄養と食生活【松崎博子氏】

参加された方の感想

・こどもを預かるにあたり、体調不良のときにどのような飲食に気を付けなければならないのか、具体的に紹介されていて分かりやすかった。

・水分補給する場合も、実際に入っている糖分や塩分なども比較でき、とても参考になった。

◆こどもの病気【津野嘉伸氏】

参加された方の感想

・もし熱性けいれんになった場合の処置の仕方など、とても分かりやすく参考になった。

・こどもが疲労やストレスでじんましんが発症するのは驚いた。心身健やかに生活することが健康には欠かせないことを改めて感じた。

【5日目】

◆発達課題・自閉症スペクトラムについて【森下順子氏】

参加された方の感想

・自閉症の特性を知った上で、一人ひとりの個性に合った関わり方を考えていきたいと思った。

・先生が体験談を挟んで話してくれたので興味深く分かりやすかった。

◆救急救命講習会 入門コース【日高広域消防本部】

参加された方の感想

・AEDや人工呼吸の講習は、何度か受けたことがあったが、実際にやってみるのは初めてだったのでよく分かった。

・毎年受講している。何度も受講することで、応急手当の流れや処置の仕方など復習できるので良かった。

◆病気の症状と観察及び病院への受診【中井寛明氏】

参加された方の感想

・病気の症状から見た緊急性の高い病気、可能性がある病気について詳しく知ることができて良かった。

・スタッフ会員としてのロールプレイが分かりやすかった。

【6日目】

◆社会でこどもを育てるために【松本千賀子氏】

参加された方の感想

・ワークを通じて、サポートの具体的な支援の流れがより理解できた。人格否定につながらないよう、承認欲求を満足させる言葉がけを考えていきたい。

◆安全に預かるために②【そらまめサポート】

参加された方の感想

・実際の体験談、とても分かりやすい内容だった。

・育児グッズを実際に見て、知らないものもあったので見せてもらって良かった。

-

報告:令和3年度6月‐7月「子育て応援連続講座」①

令和3年6月17日から7月21日まで6回にわたって「令和3年度御坊市ファミリー・サポート・センター 子育て応援連続講座」を開催。今回はコロナのため、オンラインと会場で実施しました。

参加者の方々から感想をいただきましたので、写真とあわせてご報告していきます。会場:日高川町農村環境改善センター【1日目】

◆事業概要・安全に預かるために①【そらまめサポート】

参加された方の感想・子どもを預かる事は命をあずかる事だと分かった。・幼児視野体験メガネをかけて、子どもの視野の狭さが分かった。・グループワークで安全対策が再確認できた。・事故予防は、子ども目線、大人目線では違うので気を付けたい。 【2日目】◆家庭での預かり保育:こどもと遊び【城皆子氏】参加された方の感想・すでに子育ては終わっているのですが大変勉強になった。もっと早く講座を受けたかった。・絵本の読み聞かせのやり方がとても参考になった。

【2日目】◆家庭での預かり保育:こどもと遊び【城皆子氏】参加された方の感想・すでに子育ては終わっているのですが大変勉強になった。もっと早く講座を受けたかった。・絵本の読み聞かせのやり方がとても参考になった。 ◆こどもの看護【内海みよ子氏】参加された方の感想・しつけは感情的になってはいけないということや、感染症の予防や対策について教わることができてよかった。・保育者の健康にも気をつけることの大切さがよく分かった。手洗いの方法ももう一度見直したい。

◆こどもの看護【内海みよ子氏】参加された方の感想・しつけは感情的になってはいけないということや、感染症の予防や対策について教わることができてよかった。・保育者の健康にも気をつけることの大切さがよく分かった。手洗いの方法ももう一度見直したい。 【3日目】◆親とこどもの関係性支援①②【米澤好史氏】参加された方の感想・あらためて子育ての大切さを痛感。自己肯定感を抱くことができる生き方、育て方、支援が大切だと思った。・同じものを見ていても、文脈や立場によって見え方が違うということが一番印象的だった。・気分を調整するための暴言(独り言)に納得。・愛着形成には小さい頃からの人との関わりが大切なんだと学べた。・愛着問題は障害とまでは行かなくても、誰しも心当たりがあること。色々な人間関係にも応用できることだと思った。

【3日目】◆親とこどもの関係性支援①②【米澤好史氏】参加された方の感想・あらためて子育ての大切さを痛感。自己肯定感を抱くことができる生き方、育て方、支援が大切だと思った。・同じものを見ていても、文脈や立場によって見え方が違うということが一番印象的だった。・気分を調整するための暴言(独り言)に納得。・愛着形成には小さい頃からの人との関わりが大切なんだと学べた。・愛着問題は障害とまでは行かなくても、誰しも心当たりがあること。色々な人間関係にも応用できることだと思った。

-

会員向け(オンライン)イベント:片付け

2020年度第1回会員向けイベント、今回は初のオンライン講座を開催いたしました。【できる仕組みを作ろう!~おもちゃのお片付け~】講師:三宅 春香 氏(La La Coquelicot代表)開催日時:2021年2月18日(木) 10:00~11:00開催場所:オンライン(Web会議システムZoom)にて三宅春香氏より、お子さまが片づけることのできる仕組みをステップにそってご紹介いただきました。終盤は、参加者からの質問をいただき、実例を交えながら、具体的にとても分かりやすく教えていただきました。初のオンライン講座ということで、参加者の方々には事前にZoomアプリ(無料)のダウンロードをお願いし、各自準備いただき、参加していただきました。私達アドバイザーも初めての試みで、当日は不具合等もありましたが、参加者の皆さまにスムーズに参加していただけるよう可能な限りの対応をさせていただきました。次回オンライン講座に向けて、今回の課題をクリアしていきたいと思っています。最後になりましたが、和ごやかな雰囲気の中、講座を進めてくださった講師、参加者の皆さんのおかげで無事終了することができました。ありがとうございました。

2020年度第1回会員向けイベント、今回は初のオンライン講座を開催いたしました。【できる仕組みを作ろう!~おもちゃのお片付け~】講師:三宅 春香 氏(La La Coquelicot代表)開催日時:2021年2月18日(木) 10:00~11:00開催場所:オンライン(Web会議システムZoom)にて三宅春香氏より、お子さまが片づけることのできる仕組みをステップにそってご紹介いただきました。終盤は、参加者からの質問をいただき、実例を交えながら、具体的にとても分かりやすく教えていただきました。初のオンライン講座ということで、参加者の方々には事前にZoomアプリ(無料)のダウンロードをお願いし、各自準備いただき、参加していただきました。私達アドバイザーも初めての試みで、当日は不具合等もありましたが、参加者の皆さまにスムーズに参加していただけるよう可能な限りの対応をさせていただきました。次回オンライン講座に向けて、今回の課題をクリアしていきたいと思っています。最後になりましたが、和ごやかな雰囲気の中、講座を進めてくださった講師、参加者の皆さんのおかげで無事終了することができました。ありがとうございました。 -

子育て講座(金川先生)

2020年度第2回子育て応援講座を開催いたしました。

【子どもの笑顔と安全を守るために~ファミサポにおけるリスク管理を理解する~】

講師:金川 めぐみ氏(和歌山大学 経済学部 准教授)

開催日時:2021年2月17日(水)13:00~15:00

開催場所:御坊市中央公民館 3階研修室金川めぐみ先生より、実際のサポートの中に潜んでいる危険をペアで話し合い確認し、予測をすると危険は回避できるという視点を、事例を交え具体的に分かりやすく教えていただきました。

また、ファミリー・サポート・センターを通じて、スタッフ会員さんの情報を共有していくことの大切さや、「何か起きたら怖い!」ではなく「予防で事故を防ぐ」という「前向きリスク・コミュニケーション」について、お話しくださいました。

◎参加者アンケートより

・本日は興味深い講座を受けさせていただいた。

・私自身もサポート中に事故があったので、とても勉強になった。

・このような講座があればまた参加したい。